Essa não é uma matéria comum por aqui, mas passei tempo demais sem poder combinar duas grandes paixões da minha vida: a ficção científica e a música da Queen, a maior e melhor banda que já existiu (comprovado cientificamente). Brincadeiras à parte, é curioso notar como os integrantes da banda foram inspirados e também conseguiram influenciar os gêneros da ficção científica e fantasia.

Uma das características que melhor representa a Queen é a forma como cada membro carrega gostos e interesses diferentes, mas de alguma maneira consegue trazê-los organicamente para o repertório da banda. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon já se arriscaram em diversos estilos musicais, e eu não estou exagerando quando digo que foram muitos.

Além do clássico hard rock e heavy metal casando com elementos de ópera e balé, músicas como The March of the Black Queen, Bohemian Rhapsody e Innuendo foram o máximo da experimentação, com assinaturas de tempo incomuns para as rádios. A banda também já brincou com o punk em Sheer Heart Attack (Freddie já chegou a se desentender com o cantor Sid Vicious), trocou os seus instrumentos padrões por guitarras espanholas, maracas e campana em Who Needs You, e eu não sei explicar o que acontece em Mustapha, onde Freddie Mercury canta inglês, árabe, persa e outra língua inventada. Faz parte da banda explorar novas loucuras para inserir em seus álbuns, e eu mencionei apenas os primeiros exemplos que me vieram na cabeça.

Mas vamos ao que interessa. Mesmo que Queen seja o maior acontecimento da história da música (nem um pouco hiperbólico), esse é um site sobre ficção científica, e é hora de lembrar como esses dois mundos se encontram.

A primeira coisa que devemos notar é que os próprios integrantes da banda sempre tiveram um pé na ciência. O baterista Roger Taylor tem um diploma em biologia e o guitarrista, Brian May, possui um PhD em astrofísica. May chegou a colaborar com a NASA no projeto New Horizons, que tinha como um de seus objetivos fotografar e estudar Plutão.

E como se isso não fosse o suficiente, a carreira solo dos dois é ainda mais ligada à ficção científica. Os dois primeiros álbuns de Roger Taylor foram intitulados Fun in Space (Diversão no Espaço) e Strange Frontier (Estranha Fronteira), enquanto May se envolveu em projetos musicais com nomes como Star Fleet (Frota Estelar) e 1984 (referência direta ao livro de George Orwell), sua primeira banda.

Seguindo uma linha cronológica, a primeira ligação da banda com o gênero está no álbum A Night At The Opera (1975).

Queen já havia criado uma narrativa de fantasia entre seus álbuns Queen (1973) e Queen II (1974), mas foi só com A Night at the Opera, título inspirado no filme de mesmo nome estrelado pelos Irmãos Marx, um grupo conhecido por várias comédias clássicas, que a banda teve sua primeira música com temática de ficção científica.

Escrita e cantada por Brian May, a canção ´39 traz a banda inteira cantando em harmonia a história de um grupo de astronautas que embarca em uma viagem de um ano. Mas ao retornar, percebem que por conta da dilatação temporal, centenas de anos já se passaram. A música segue o ponto de vista desses astronautas, que agora percebem como todos que deixaram para trás estão velhos ou mortos.

Para contrastar a narrativa melancólica, May decide seguir com um arranjo folk, ao estilo das músicas skiffle, que mesclam jazz, blues e country. Nas apresentações ao vivo, Freddie Mercury geralmente cantava no lugar de May, que ficava ocupado no violão. Pessoalmente, prefiro a versão do álbum, mas esse ao vivo com Roger Taylor berrando é o que melhor representa a atmosfera da canção:

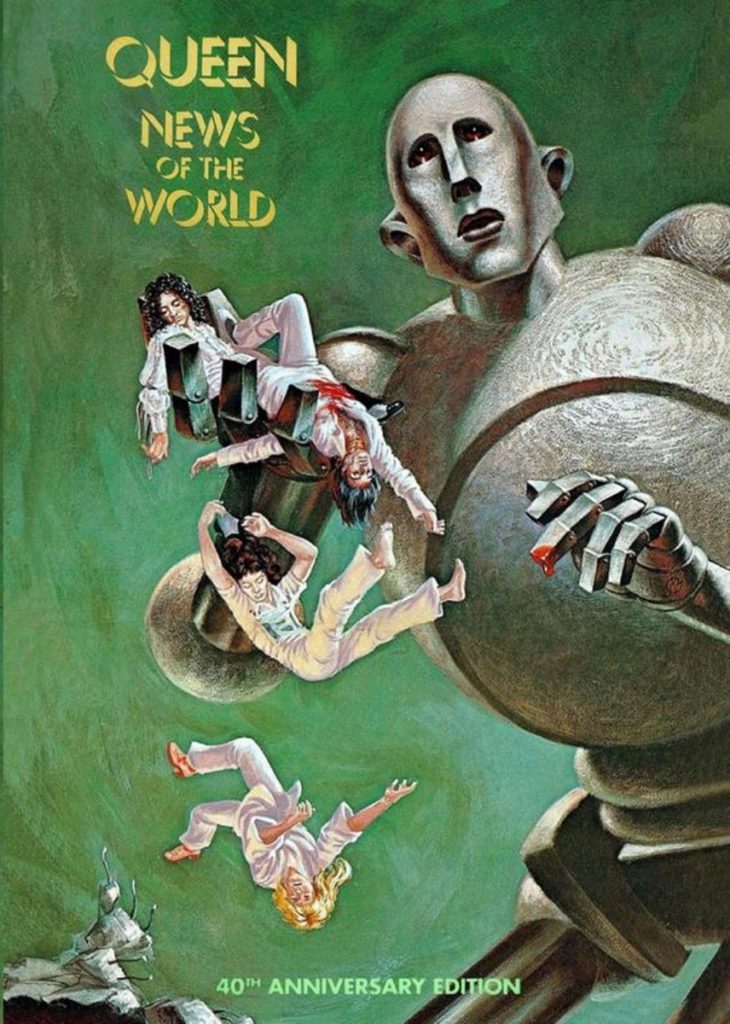

O próximo exemplo não está em uma música, mas sim em uma ilustração. Além do álbum News of The World (1977) trazer hinos da banda, como We Will Rock e We are The Champions, a primeira coisa a chamar atenção é a sua arte de capa.

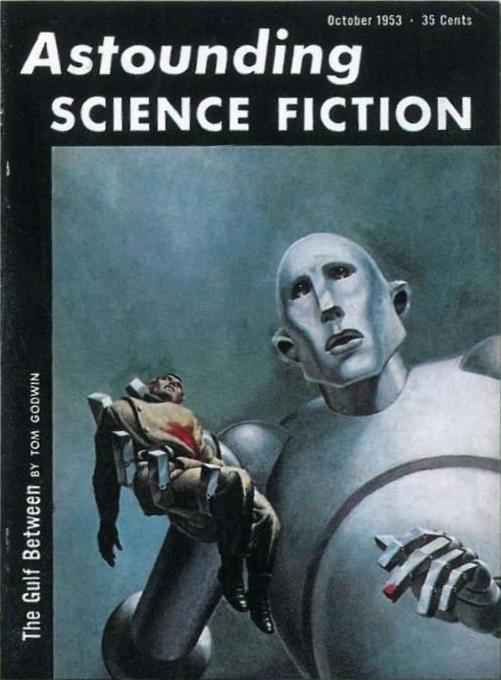

A arte revela um robô gigante segurando a banda em suas mãos mecânicas e ensanguentadas, com uma expressão aparentemente triste. Para quem acha essa capa aleatória, ela tem a ver com a paixão do baterista Roger Taylor pelas clássicas revistas de ficção científica que você podia encontrar em qualquer banca na década de 1950 e 60.

A ilustração do robô gigante apareceu pela primeira vez na capa da revista Astounding Science Fiction, e a arte original foi feita por Frank Kelly Freas. O artista chegou a explicar a imagem, dizendo que ela representa um robô acidentalmente destruindo um ser orgânico, mas triste por não poder consertar. A edição da revista trazia a história The Gulf Between, do escritor Tom Godwin, sobre uma civilização futurista onde os robôs podem trabalhar como qualquer ser humano, mas devem seguir as regras sem questioná-las.

24 anos depois do lançamento da revista, a banda contratou Freas para recriar a imagem, dessa vez trocando o humano da capa original pelos integrantes da banda.

Agora podemos seguir para as trilhas sonoras. Por mais que Queen esteja presente em incontáveis filmes, não foram muitos para os quais eles prepararam uma trilha sonora original. A primeira delas foi para o filme Flash Gordon (1980), longa inspirado no herói das tiras de jornal criado por Alex Raymond.

Principal concorrente de Bucky Rogers, Gordon é um homem forte e corajoso, que acaba preso no planeta Mongo, comandado pelo tirano Ming. As histórias eram simples e logo se transformaram em uma ópera espacial maior e mais épica. Em questão de adaptações, Flash Gordon teve séries, animações e mais de um filme, mas o mais conhecido continua sendo a versão de 1980, que contava com a trilha sonora original feita por Queen.

O álbum Flash Gordon (1981) tem uma arte de capa incrível e Brian May queria criar a música mais explosiva e heróica que imaginou. Além da faixa-tema, Flash’s Theme, o álbum trazia ótimas canções como The Hero e a melhor versão da Marcha Nupcial que você já ouviu.

Foi durante a turnê desse álbum que Freddie Mercury inventou de se apresentar montado em cima dos ombros de Dart Vader. É engraçado quando você lembra que a letra da música Bycicle Race contém o verso “I don’t like Star Wars” (“Eu não gostou de Guerra nas Estrelas”).

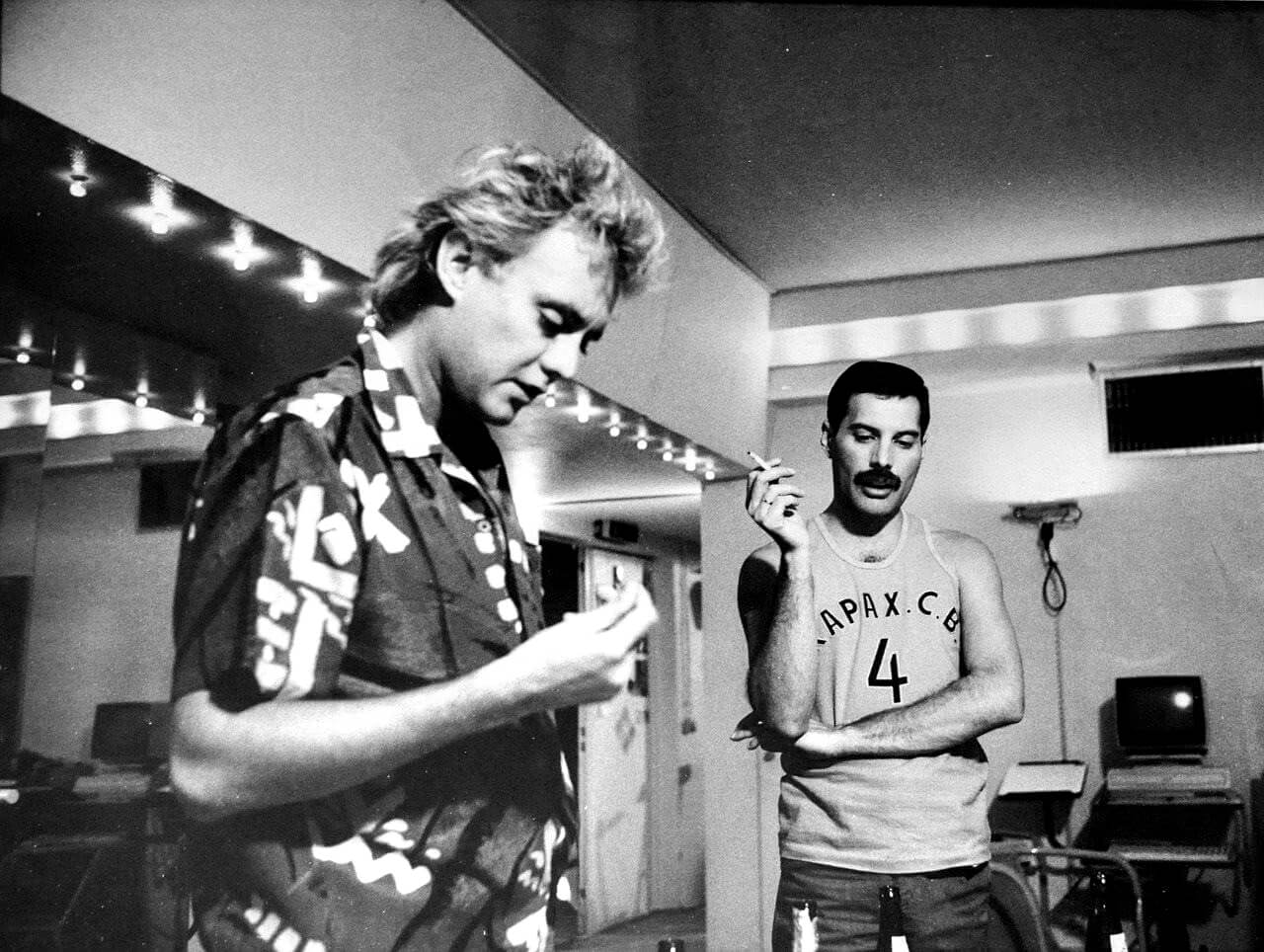

O próximo álbum da banda seria Hot Space (1982), um dos mais arriscados. A ideia do baixista John Deacon em criar uma mistura de funk com disco não agradou os outros membros, mas seguiram com a proposta mesmo assim. O resultado foi um dos álbuns mais criticados da banda, mas ainda assim contendo faixas excelentes como Under Pressure.

Não há referências sci-fi nas letras das canções, mas o clipe da música Calling All Girls, de Roger Taylor, é uma paródia do filme THX 1138 (1971), uma distopia escrita e dirigida por George Lucas antes de ficar conhecido com Star Wars. O videoclipe é considerado um dos mais raros da banda, mas finalmente começou a receber atenção ao aparecer em DVDs da banda e no seu canal do Youtube.

Mas se Calling All Girls não fez sucesso, a banda conseguiu compensar isso com o lançamento do álbum The Works (1984), um dos seus mais vendidos. Além de ter músicas como Machines (Back to Human), uma das primeiras vezes que a banda decidiu usar sintetizadores, com o propósito de dar o ar futurista que o álbum pedia, a maior referência ao gênero está no videoclipe de Radio Gaga, música escrita por Roger Taylor.

Com visuais inspirados no clássico filme do expressionismo alemão, Metrópolis (1927), dirigido por Fritz Lang, Queen estava de volta ao topo e decidiu gastar um pouco mais com esse vídeo, recriando cenários e a fotografia do filme. O clipe foi dirigido por David Mallet e não teve uma produção tão simples.

Com o lançamento de uma versão restaurada do filme Metrópolis, a música Love Kills, de Freddie Mercury, foi usada. Em troca, ele recebeu a permissão para usar imagens do filme no clipe da banda, mas eles ainda tiveram que comprar os direitos de exibição do governo alemão.

Cinco anos depois de Flash Gordon, a banda lança o álbum A Kind of Magic (1986). A arte de capa é horrível, mas esse acaba sendo um dos maiores sucessos da banda, incluindo a faixa-título, escrita por Roger Taylor. Esse também foi um lançamento inovador, porque além de ser o primeiro gravado digitalmente pela banda, traz faixas comuns ao lado de músicas originais criadas para o filme Highlander (1986), composições como Princes of the Universe, escrita por Mercury; One Year of Love, de Deacon; e Who Wants to Live Forever, de Brian May.

A turnê do álbum foi a de maior sucesso da banda, rendendo apresentações memoráveis como as de Budapeste e do Estádio Wembley, em Londres. Os shows foram gravados em película 35mm e lançados em alguns dos DVDs e Blu-rays mais vendidos da música.

A música Who Wants to Live Forever é uma das mais belas do catálogo da banda, mas seu clipe não foi tão impactante quanto o de Princes of the Universe, este aproveitando imagens e cenários de Highlander, tendo até a presença do ator principal, Christopher Lambert, recriando a batalha final do filme, com Freddie Mercury.

Eu posso ter esquecido uma coisa ou outra, mas já valeu a pena passar esse tempo escrevendo sobre Queen, o que acabou sendo uma desculpa para passar o dia ouvindo todos os álbuns.

Essa são algumas das principais ligações que você pode encontrar entre a banda e a ficção científica. Se eu esqueci de mencionar algo, deixe nos comentários. Até a próxima.

Vida Longa e Próspera. 🖖

E Deus Salve a Rainha! 👑