Spoilers!!!

Talvez o longa mais polarizante do currículo de Steven Spielberg seja AI: Inteligência Artificial, de 2001. Alguns consideram um ótimo trabalho de um diretor mais que competente que conseguiu unir sua técnica com a de outro realizador de visão única, mas no outro canto do ringue ficamos com quem considera este um trabalho sem imaginação e desnecessário. Eu aposto meu dinheiro no primeiro grupo e vou dizer porquê. Mas antes, contexto:

Assim como muitos diretores, Stanley Kubrick deixou alguns projetos em aberto antes de sua morte, em 1999. Além do roteiro para uma possível megaprodução sobre a vida de Napoleão, foi revelado um novo projeto que o traria de volta para a ficção científica (onde já realizou clássicos como 2001: Uma Odisseia no Espaço e Laranja Mecânica), sobre a jornada de um robô para tornar-se um garoto de verdade. Mas a ideia não chegou a sair do papel e várias anotações e artes conceituais foram deixadas para trás, até que Steven Spielberg, por mais inesperado que pareça, decidiu continuar a visão de seu amigo.

Os dois possuem uma filmografia completamente diferente, seja em linguagem cinematográfica ou sensibilidade. Como levantou o site AV Club: “Temos o filosófico ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’ de Kubrick em um lado, e o emocional ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’ de Spielberg em outro; ou o cínico ‘Nascido Para Matar’ contra o patriótico ‘O Resgate do Soldado Ryan’. Se tivermos que escolher um, seria uma duvida entre um analista da condição humana e um humanista”. Ainda assim, os diretores eram fãs um do outro, o que não deixa de ser curiosa a decisão de Kubrick em deixar seu projeto final nas mãos de Spielberg. A resposta é mais simples do que se imagina, e está na própria carreira deles. O filme tinha todos os elementos para uma boa ficção científica, mas precisava de um que seria essencial; se você tem uma história onde seu protagonista é um robô que anseia pela humanidade, há uma necessidade por uma carga emocional que o público está acostumado a conseguir em obras como E.T.: O extraterrestre ou Jurassic Park, realizados pela mesma pessoa. Por isso, considero essa a melhor decisão possível.

Baseado no conto de Brian Aldiss, Supertoys Last All Summer Long(“Superbrinquedos Duram o Verão Inteiro”, lançado no Brasil pela editora Companhia das Letras, em 2001), AI: Inteligência Artificial nos apresenta David, uma criança robô criada por uma equipe de cientistas com a promessa de desenvolver a primeira inteligência artificial capaz de “amar” seu administrador. Monica e Henry Swinton decidem “adotar” David ao descobrir que seu filho possui uma doença aparentemente incurável. A família consegue conviver mesmo com o comportamento robótico do mecha, mas as coisas ficam complicadas quando o filho do casal é liberado do hospital e volta para testar e se vingar de David por ter tomado seu lugar.

A primeira decisão certeira de Spielberg foi contratar Haley Joel Osment, provavelmente o ator mirim mais requisitado naquele ano, depois de ter agradado público e crítica ao estrelar longas como O Sexto Sentido (1999) e A Corrente do Bem (2000). Osment era diferente da maioria dos atores de sua idade, se destacando por conseguir executar papéis complexos de maneira convincente, tanto que chegou a ser uma das pessoas mais novas a concorrer ao Oscar. E não é como se o resto do elenco ficasse devendo, já que tinha nomes como Jude Law e William Hurt. Com um diretor comprometido em apresentar narrativas e personagens memoráveis, o maior desafio de Spielberg seria trazer a visão do amigo para a luz, sem perder sua identidade.

AI possui três atos bastante distintos. O primeiro tem foco total no cotidiano familiar, introduzindo David e seu antagonista, o filho biológico dos Swinton, Martin. Aqui fica aparente a fidelidade ao visual e atmosfera de Kubrick que Spielberg tenta manter. A claustrofobia de cenas simples como um jantar em família é sentida mesmo na grande casa. Os corredores estão sempre vazios, o silêncio predomina, e mesmo com a chegada de Teddy, um robô na forma de ursinho de pelúcia, a diferença é pequena.

Neste momento, a composição fotográfica é centralizada — como era comum de Kubrick. Temos ângulos incomuns, porém uma direção de arte limpa e uma câmera mais estática, com poucos movimentos, mas geralmente reveladores, como quando Monica tenta preparar um café e David observa no canto da mesa, ou no reflexo causado por ele atrás de um vidro. O ponto de vista inicial vem de Monica: é ela quem seguimos, e isso serve para termos um pouco de sua perspectiva deste mundo antes que a humanidade torne-se definitivamente apenas espectadores da jornada de David, assim como todos nós assistindo.

Essa abordagem atravessa o filme, mas deixa de ser a regra assim que chegamos no segundo ato, resultado de uma atitude difícil tomada pela mãe, por conta das competições entre David e Martin, que ficam cada vez mais perigosas. É um dos momentos mais dramáticos do filme e o desespero do robô é tão realista que a mãe não consegue segurar o choro.

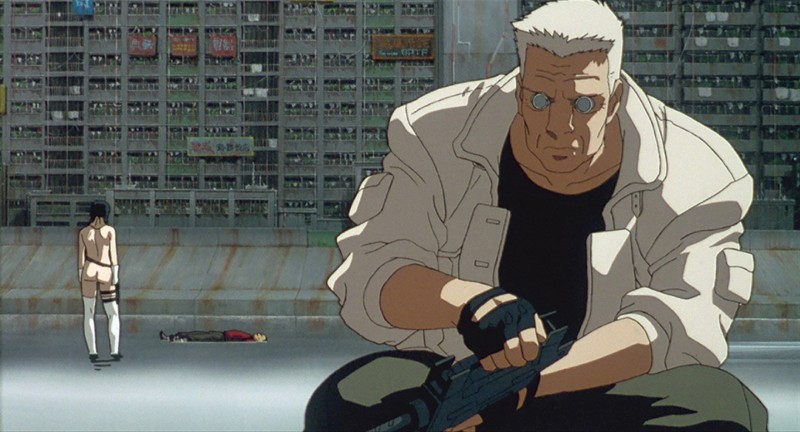

A estrutura narrativa de AI lembra a de Nascido Para Matar, outro filme de Kubrick com um primeiro ato em poucas localidades, mais fechado, que força uma abertura para o mundo real em sequencia. Aqui saímos da casa sufocante dos Swinton para um mundo de sucata e neon. Deixamos os humanos para trás e é a hora dos mechas tomarem conta da trama.

É neste mundo que David, acompanhado de Teddy, encontra Gigolo Joe, um mecha adulto (interpretado por Jude Law) que trabalha usando suas ferramentas de sedução. Somos apresentados ao personagem de maneira inusitada, quando ele foge da cena de um crime que não cometeu. Isso faz com que os dois parem em um ferro-velho, no meio de outros de sua espécie, abandonados ou escondidos. A partir de agora Spielberg nos entrega alguns dos visuais mais impressionantes do filme, com uma fotografia mais suja e planos abertos, reveladores como os de Kubrick, mas em escala, como o balão que surge no horizonte e ilumina a noite. É curioso como esse balão parece replicar a famosa imagem da lua usada pelo diretor em E.T.- O Extraterrestre, que mais tarde viria a ser a logo da produtora de Spielberg, Amblin.

Durante o segundo ato podemos ver uma mudança na abordagem do filme, que expande seu próprio universo, mostrando outros mecha e sua relação — nada boa — com os humanos. Fica claro que a partir de agora estamos lidando com a linguagem de Spielberg, um ritmo mais rápido e orgânico. É claro que a cena de um sintético com a fisionomia e a voz do comediante Chris Rock sendo atirado de um canhão como uma bola não é o que você espera em um momento tão desesperador para David, então eu dou ponto para o time que não gosta do filme por essa parte.

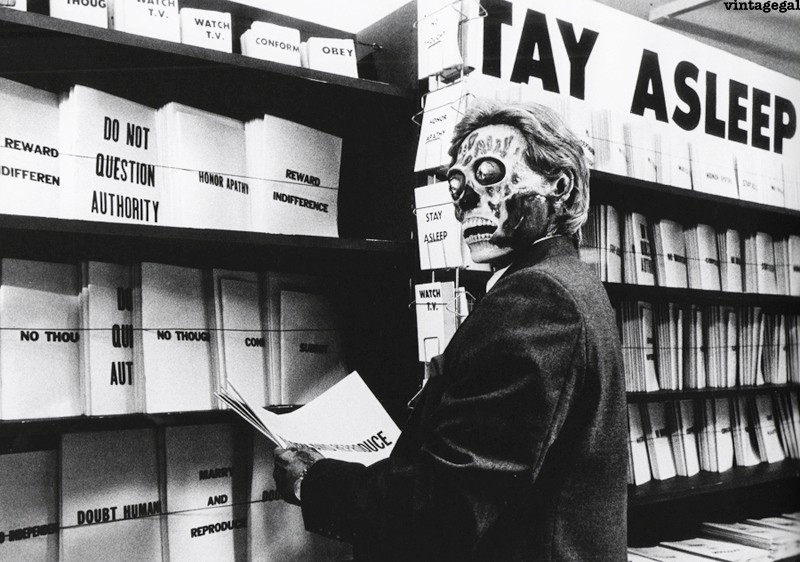

Não demora para visitarmos Rogue City, o centro de luxúria e cobiça, mas também de tecnologia e informação. É a parte mais extravagante do filme não só em questão de espetáculo visual e uso de efeitos especiais. Alguns consideram isso uma forma de Spielberg tomar conta do filme e deixar as coisas mais grandiosas do que o necessário, mas esse é um dos vários casos onde ele apenas seguiu o que Kubrick já tinha planejado. De acordo com o próprio artista conceitual, Chris Baker, que esteve envolvido no projeto desde o início: “Se eu fizesse a cidade hoje, seria um pouco mais sutil. Eu teria evitado que fosse excessivamente feminina. Talvez mesclar tudo para que não fosse tão óbvio”. Não sabemos se Kubrick traria essa sutileza, mas a ideia era dele e tudo que seu amigo fez foi seguir com ela. No fim, tivemos uma direção de arte mais que competente e alguns ambientes incríveis.

Após consultar uma enciclopédia holográfica, David esbarra na fábula de Pinóquio e fica mais empenhado em descobrir como se tornar um garoto de verdade. Até aqui eram notáveis as ligações metafóricas do filme com o conto do brinquedo de madeira, mas é a partir deste instante que Inteligência Artificial assume por completo sua missão de realizar os desejos de David, mesmo que eles não venham da forma que desejou.

E assim chegamos no polêmico terceiro ato, que afastou tantas pessoas e aparentemente destruiu suas experiências. David e Teddy encontram a fada azul (na verdade, uma estátua sobrevivente das ruínas da civilização), a mesma que concebeu o desejo de Pinóquio e o transformou em uma criança de verdade. David faz seu pedido e espera ao lado de seus companheiros, na esperança de que em algum momento a fada os ouça.

Anos, décadas e séculos se passam e eles não saíram dali. A superfície da água agora é gelo, a humanidade não parece ter sobrevivido, mas os circuitos das personagens continuam funcionais. Os dois são acordados por figuras que conseguem fazer uma leitura de tudo que David presenciou em sua vida. Logo descobrimos estar na presença de um grupo de mechas, em uma versão muito mais avançada (SIM, são mechas! Não são alienígenas, como alguns pensam até hoje). Diante da ânsia do pequeno garoto sintético, eles decidem realizar seu último desejo, de passar mais um dia com sua mãe. É tudo uma simulação, mas David não se importa. Ele pode falar, andar e tocar, e assim passa horas brincando em sua antiga casa, com sua mãe, como se ele fosse um menino de verdade. Assim, ele pode ser desligado tendo uma sensação de paz. E se vai.

Todo o terceiro ato do filme é considerado por alguns como desnecessário e fantasioso demais. O próprio autor do livro original, Brian Aldiss, não estava feliz com a motivação envolvendo Pinóquio. Então, por que Spielberg fez isso? A obra poderia ter terminado assim que David encontra a fada. Este poderia ser um final lógico, mesmo que desolador.

A imagem do mecha no fundo do mar é prevista no primeiro ato, quando David afunda na piscina dos Swinton. Mas a intenção de Spielberg é ser o menos convencional possível, ir além do que se espera. Pode soar óbvio, e é por isso que, de acordo com Spielberg, o próprio Kubrick queria ultrapassar esta barreira e revelar um desfecho satisfatório para David, um que envolvia aproveitar o que nunca conseguiu, abraçando aquela realidade como ninguém. Ficamos com um momento de catarse, e a atuação de Osment ajuda muito nisso. É uma sequencia mais calma, de doçura e alegria, mas que também traz uma sensação conflitante quando percebemos o quão depressivo e desesperador foi para David nunca ter isso e como ele dedicou sua existência procurando por um sentimento que agora está perdido em um futuro congelado.

Spielberg fez o máximo que pôde para manter o visual e a narrativa de Kubrick, isso sem deixar de lado sua própria habilidade para desenvolver personagens e drama realistas, e é uma tarefa ainda mais difícil fazer isso em uma trama com pouco elemento humano. Inteligência Artificial tem seus defeitos, como o ritmo inconsistente e a falta de uma música mais memorável de alguém tão talentoso como John Williams (responsável pela trilha sonora do filme), mas ainda é um longa com vários pontos positivos e um debate intrigante sobre a condição humana através de uma perspectiva incomum. Estou do lado que considera Spielberg a escolha certa para o projeto, e também acredito que ele tenha sido um bom amigo no fim.